L’arte di improvvisare.

Conversazione con Stefano Ricci e Pasquale Mirra.

Questa conversazione è il confronto da cui è partito il progetto Segnosonico, realizzato per l’edizione 2017 di BilBOlbul con Stefano Ricci come protagonista, in coppia col musicista Pasquale Mirra.

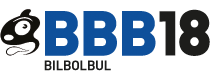

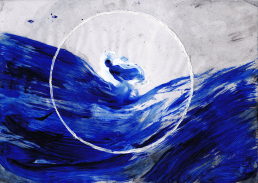

Il rapporto tra disegno e musica è uno dei fili rossi che il festival prova a inseguire. Qui, ci siamo concentrati sull’atto improvvisativo e performativo, dove i due media sono accomunati dal gesto e da un sottile equilibrio tra istinto e progetto. Segnosonico è diventato poi un laboratorio per studenti e giovani artisti, uno spettacolo al Teatro San Leonardo, e all’inaugurazione della mostra personale Più Giù di Stefano Ricci a Squadro Galleria Stamperia d’Arte.

Questa conversazione è pubblicata su BBB17 In corso d’opera.

[Damiano Pergolis] Cosa pensate se vi dico queste parole: tecnica e improvvisazione?

[Pasquale Mirra] Ho fatto studi accademici ma in realtà non mi sento un tecnico: non è stata la tecnica che ha fatto di me quello che sono oggi. Sono entrato spesso in conflitto con questa cosa: ascoltavo i vibrafonisti e sentivo che il mio linguaggio era diverso, ma non riuscivo a capire quale fosse il motivo, al di là della scelta e del gusto e dell’approccio e degli ascolti musicali. In quel periodo facevo anche standard e avevo un approccio più jazzistico, sentivo che il mio suono era diverso, il mio approccio era diverso. Inizialmente, quando stai ancora studiando, questi diventano dei grandi dubbi, dei massi: “Che cosa sbaglio nella tecnica?” E inizi a guardare tutti i video, provi a fare tutto uguale e non ci riesci… Poi a un certo punto non so cosa è successo, ma questa cosa che rappresentava un problema e mi rendeva infelice è diventata il mio modo di fare: “Se questo è il mio approccio e il mio linguaggio perché devo ricercare una cosa che non mi viene naturale?” Quindi ora lavoro sul mio approccio: “Cosa mi piace dello strumento che suono? Cosa non mi piace?” Da lì ho iniziato a ricercare materiali, materia da mettere sullo strumento, e ad apprendere non solo dalla musica ma soprattutto da altre forme d’arte, dal teatro. Gli interessi si sono aperti ed è cominciata la vera ricerca del mio linguaggio. Fino ad allora era la ricerca di un linguaggio comune in cui io però non riuscivo a essere. Non parlo di tecnica intesa come velocità, ma come suono. Il mio suono era diverso da tutto ciò che ascoltavo e non riuscivo a capire perché. Poi questo suono è diventata la mia forza perché è diventato il mio linguaggio e oggi sono felice, e nel tempo ho capito che a me il suono del vibrafono non piace. Però ci sono arrivato con un processo non facile. Ci sono arrivato con una certa maturità. È l’esperienza che ti forma. Se per essere bravo si intende fare veloce una scala, quella per me non è bravura, è solo preparazione.

[Stefano Ricci] La concentrazione sulla vita organica, sull’altro, per me è il punto di partenza. Quanto alla tecnica, io sono autodidatta. Per me la tecnica è come il naufrago che si aggrappa al giubbotto gonfiabile: almeno all’inizio ti aggrappi e per un certo tempo un materiale vale l’altro. Quella condizione di aggrapparsi è una necessità assoluta. Poi c’è il tempo, la familiarità con lo strumento, la fedeltà, l’amicizia, il patto. Familiarità che ti permette di affrontare una quantità di micro problemi durante l’improvvisazione, che possono essere un ostacolo nel mantenere la concentrazione sulla vita, sull’esistente, sulla vita del suono quando si tratta di disegnare dal vivo con la musica di un altro.

Poi questa familiarità, che per me corrisponde alla tecnica, rende possibile il non distrarsi. Ti dà la possibilità di scoprire, un processo vivo che si muove e cambia continuamente con il corpo. Per esempio: sei diverso da come eri quindici anni fa. Tiziano ha dipinto i suoi quadri più belli da vecchio, quando quasi non poteva più camminare. Quella consuetudine con lo strumento è chiaro che a un certo punto, almeno io, devo ostacolarla, devo cambiare lo strumento e crearmi un problema per arginare la presunta sapienza tecnica che ho l’impressione di avere. Devo ricominciare con un altro strumento e stargli fedele per un bel po’ di tempo.

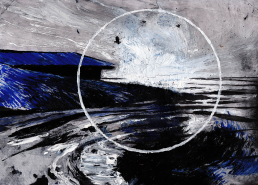

Davvero, sulla tecnica non ho dei trucchi. Quello che mi sta a cuore nell’improvvisazione dell’atto creativo è la caduta che si produce in assenza di soluzioni. Se non hai una soluzione, ti affidi all’atto creativo e stai concentrato sulla vita e sull’esistente. Me lo dico quando disegno, quando va male: non pattinare. Quando lo strumento comincia a pattinare, ad avere eleganza, le curve le produce da sé. Dal vivo i momenti più felici con la musica sono momenti in cui non disegno più davvero: è come accarezzare il mio cane, è come lisciare una cosa che ha una superficie bella, un velluto. Si tratta di non avere nessuna forzatura, lasciarsi andare a un atto fisico che ha a che fare con il suono, onde che non sono le mie, nelle quali entro facendo un disegno e che hanno un loro tempo. Dal vivo, con il suono, l’alchimia magnifica sta nello stare concentrato nella fisicità del musicista e nei suoni che produce e che, se riesco a goderne, hanno un andamento che io non posso che seguire e mi portano a fare delle cose piccole, minuziose, fragilissime, saltellanti oppure a disegnare con delle macchie con una battuta ritmica.

Sulla tecnica il cambiamento dello strumento ha fasi molto lunghe, serve per mettermi di nuovo in uno stato di difficoltà, mettermi di fronte alla tradizione, studiare, prendere in mano uno strumento che mi forza a fare delle cose. Da un po’ di anni – otto, nove – disegno con il pennello. Per me prima era assolutamente impossibile usare uno strumento così morbido: dovevo spingere, tenere tutto il peso del corpo sulla matita, sul pastello – per me era importante e non so dire perché. Il pennello mi ha insegnato una quantità di cose sulla questione della struttura organica, sul fatto che i capelli, la carta, il legno, le vene, la pelle, corrispondono a una certa fibra che attraversa la materia organica e che il pennello aiuta a disegnare con una certa facilità senza doverle ricostruire. Le puoi seguire se riesci a vederne la differenza.

[DP] Un altro binomio che mi viene in mente è progetto/gesto. Che differenza sentite o pensate che ci sia nel lavoro che fate da soli in studio tra la progettazione e il gesto fisico di suonare e disegnare? E come cambia, invece, il rapporto tra progettazione e gesto quando vi trovate in un contesto in cui devono combaciare?

[PM] Mi piace molto parlare del progetto, mentre il progetto stesso si evolve. Non la vedo come un’offesa, è quasi una richiesta che faccio ogni volta ai musicisti e a chi si occupa d’altro. Penso che quando si lavora insieme ogni cosa può rappresentare uno stimolo per l’arte, e siccome si lavora insieme si entra in un vortice di energia ciclica, che man mano è presente e avvolge. E tutte le possibilità che l’energia sia forte sono date, per quello che riguarda me, dal conoscersi meglio. L’altro è il gesto. Io credo molto nel gesto essendo un musicista, soprattutto nell’improvvisazione. A volte il gesto aiuta il respiro e di conseguenza la pausa, e quasi ti indica la musica, nel senso che puoi decidere di suonare un’improvvisazione, o di mettere in partitura. Puoi decidere di approcciarti allo strumento facendo dei movimenti – penso alla danza – e questi movimenti ti portano a suonare in una maniera totalmente diversa che stupisce e meraviglia ed è nuova prima di tutto per te stesso, perché non sei abituato, e quei movimenti diventano un po’ il suggerimento per le note che andrai a suonare. Per me in quel momento non è tanto importante la nota che suono, è quasi più importante il movimento, che fa sì che la nota abbia anche un determinato respiro. Se percuoto una nota e per arrivare all’altra nota faccio questo [alza molto il braccio, ndr], la nota ha un’evoluzione che non le avrei dato e quel tempo a me suggerisce delle emozioni che non mi godo se penso solo all’atto pratico e tecnico.

[SR] Il progetto per me ha a che fare con la fabbricazione di stanze, con la libertà, con una cosa alla quale siamo chiamati anche in ambiti diversi, ovvero essere nel piccolo un po’ i produttori di noi stessi, cercare delle complicità, delle amicizie se è possibile, e con queste trovare le condizioni per la fabbricazione della stanza. La fabbricazione di queste stanze si confronta con la questione dell’economia: il progetto deve stare in piedi, ci sono affitti da pagare, soldi, strumenti… Ma l’intenzione che mi sta più a cuore è quella di rimandare questo problema, trovare delle condizioni minime affinché ci sia una stanza all’interno della quale l’atto creativo sia possibile e che sia condiviso con una comunità. E farlo con il piacere totale di qualcosa che viene prima del progetto: prima di sapere che questo diventerà un libro, una mostra, un concerto, siamo concentrati sul senso, sulla vita. All’interno di queste stanze il gesto, nell’atto creativo, parlando del disegno, è una cosa che non si fa solo con la testa, si fa con il corpo. È un gesto del quale sono completamente innamorato. Tutte le persone sono belle quando disegnano, secondo me, è un gesto che in sé ha un’innocenza verso la quale non sono oggettivo, non posso che amarla. È l’atto che si compie non solo con le idee ma con il corpo, si compie con l’accettazione del corpo – prima di tutto del mio corpo, i limiti della pochezza del mio corpo. Il riferimento per me è la grazia dell’animale che nell’atto ha sempre un’adesione totale all’istante, nell’istante è con tutto il corpo, con una concentrazione che sembra non richiedere altro che il piacere e la necessità dell’atto stesso, e che produce una bellezza assoluta. L’animale si muove sempre in una maniera magnifica anche quando è meno bello di altri, per via di questo gesto armonico.

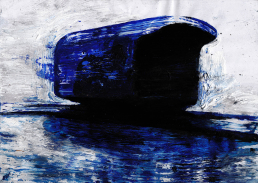

Disegnare con il suono in questi ultimi anni è stato ed è ancora per me una stanza di studio enorme sul gesto. Intanto perché non sono da solo e quindi cambia tutto: non sono concentrato sull’altro da solo, sono concentrato sull’altro attraverso la persona, la fonte del suono che emette. Questa cosa cambia completamente la concentrazione sull’energia che cinque o cinquecento persone producono. C’è una polarità con l’altro, un cercarsi in rapporto alla comunità e questo mi porta a investigare una quantità di aspetti che riguardano il gesto che io non conoscevo e che per paura avevo escluso perché pensavo non mi interessassero. Uno dei quali per esempio è la rapidità. Io disegnavo molto lentamente prima di cominciare a disegnare dal vivo con la musica. Pensavo avesse un senso, invece ero solo abituato a fare così. La rapidità del gesto non significa di per sé qualcosa di meglio, ma ho avuto l’impressione di capire perché, da quando ho iniziato a disegnare, ho fatto riferimento all’arte. Ho capito perché tornavo di continuo a studiare Bacon. In lui la rapidità del gesto che “chiude” il quadro arriva dopo il silenzio che produce dando un colore di fondo, e quindi un suono – mmmmmmmmmmmm – costante, pulito, che esegue con grande perizia, perché è difficile fare un monocromo bello. E dentro quel campo si svolge il gesto che rappresenta quasi sempre una microcomunità di suoi amici – non persone che sono pagate per sedersi di fronte a lui, ma una piccola comunità di persone a cui lui ha voluto bene nel tempo. È quel gesto, quella rapidità, a cui sono sempre tornato disegnando dal vivo e dovendomi confrontare con la questione del tempo. Posso cercare di capire meglio perché da quella rapidità del gesto sono attratto, perché i pittori giapponesi che hanno usato il pennello in quella maniera mi hanno sempre chiamato, così come questa capacità esecutiva e questa liquidità che li ha portati a produrre una vastissima opera. Disegnando dal vivo con la musica ho trovato una strada, sto cercando una strada e ho l’impressione di aver capito un po’ di più perché mi sento chiamato da un certo gesto più che da altri.

[DP] Concentrazione e presenza: convivono o possono anche essere spaiate?

[PM] Nell’improvvisazione a volte la concentrazione è importantissima, la ritengo fondamentale sia suonando da solo sia con altre persone, musicisti o altri artisti. Credo che la concentrazione sia veramente importante per questo tipo di musica, perché magari una composizione è data, allora possono subentrare degli automatismi che ti permettono forse di distaccarti dalla concentrazione, anche se, per quella che è la mia esperienza, sia quando suono musica scritta sia quando improvviso la concentrazione è molto importante ed è il motivo per cui preferisco spazi piccolini con poche persone. Il sottofondo delle persone che parlano non mi infastidisce per la mancanza di rispetto, più che altro mi disturba la concentrazione.

La presenza invece è importante, però a volte in maniera quasi razionale mi piace distaccarmi e essere un po’ sopra al momento che sto vivendo. Per me quella non-presenza diventa stimolante, ma è sempre una consapevolezza della non-presenza, non è che penso ad altro e suono. In questi termini, concentrazione e presenza sono correlate. È proprio un atto quasi voluto quello della non-presenza. Devo deciderlo, e quindi arrivano stimoli dati dalla non-presenza che possono essere recuperati quando decido di essere di nuovo presente; sempre, però, con una forma di controllo di questa presenza/non-presenza. Abbandonare la presenza e conservare la concentrazione: è una non-presenza razionale.

[SR] La concentrazione è per me una questione primaria. Per esempio, un mese fa prima di partire per un viaggio ero con Ada, la cagna con la quale vivo. Vicino al fiume c’è un sentiero e i campi sono un po’ più alti. Il cane era al guinzaglio perché c’erano molti cerbiatti, di solito è libera. Il sentiero fa una curva e improvvisamente, dietro un cespuglio, vediamo una volpe a tre metri da noi, forse anche meno. Era nell’erba alta e stava su due zampe, ho visto subito che guardava un punto nell’erba. Ada ha cominciato a tirare. La volpe era assolutamente padrona dell’istante e valutava qualcosa fra me e Ada e questo punto nell’erba. Questo momento è durato molto a lungo – non saprei dire i minuti, ma è stato molto lungo. Era una forma di concentrazione che esaminava delle possibilità. A posteriori, queste possibilità avevano a che fare con la sopravvivenza: se io avessi lasciato Ada, anche se la volpe è veloce, lei l’avrebbe attaccata, ed è un cane grosso, avrebbe potuto ammazzarla se la prendeva. La volpe stava valutando qualcosa tra il rischio di morte e qualcosa d’altro. A un certo punto la volpe ha fatto un salto unico verso il terzo punto e – pam! – ha preso un topo, ha fatto tre salti ed è scomparsa, letteralmente smaterializzata dietro un albero. La concentrazione assoluta e la bellezza che produceva in quel suo valutare questioni legate alla sopravvivenza, al cibo e al pericolo, è stata per me assoluta. La concentrazione è quello stato che ti permette di essere prima di tutto concentrato sulla vita, sull’esistente, ma anche di essere pronto a cambiare rapidamente idea e a lavorare sull’errore, e quindi sul limite del corpo che disegna e sull’accettare questo errore, starci dentro perché in quel momento ha senso farlo. Mantenere la concentrazione significa stare in questa tensione. La presenza, sono d’accordo con Pasquale, è molto connaturata alla concentrazione. Allenarsi ad avere questa adesione totale col momento significa non tanto una relativizzazione, far scomparire tutto il resto, quanto prepararsi ad andare da un’altra parte a partire da lì, dall’attimo, perché quello è il momento unico nel quale tutto si svolge, in cui tutto è potenzialmente possibile, quindi va assunto per me in maniera assoluta, totale. Se non lo faccio sono il primo a dispiacermene.

[Emilio Varrà] Pasquale ha detto di questo stadio di sospensione che cerca o gli capita di raggiungere con la musica, e sembrava una cosa sciamanica, l’altrove. Da una parte gesto, istante, e dall’altra questo trascendere, riuscire a parlare con qualcosa che aleggia nell’aria, tra corpo e aria, tra qui e altrove, non so se riesco a spiegarmi. È qualcosa che cercate nel momento in cui operate, raggiungere un altrove che non è una forma di elevazione ma uno spostamento, in comunicazione con un altro che è il mistero?

[PM] È una cosa che sto imparando da poco. Non l’ho cercata, l’ho conosciuta. E non la conoscevo prima, però quando è arrivata l’ho percepita ed è difficile da spiegare e non ci riesco mai: qual è il mio stato d’animo, la mia sensazione in quel momento? È bellissima, straordinaria. Mi porta a un punto specifico, a un contatto, qualcosa che mi avvicina e mi fa sentire – io la chiamo preghiera. C’è chi riesce con la preghiera a sentirsi vicino. A me, che sono fatto di materia, serve. Magari c’è chi va sulla bara e riesce a sentirsi vicino così, c’è chi va in chiesa, c’è chi lo fa a casa e ha una sua forma. Io ci riesco così, poi ogni volta è una scoperta. Se il processo mi porta a quel punto e io riconosco che è arrivato sono felicissimo e ci resto, cerco di mantenerlo quanto più possibile ma senza forzare. Da quel punto in poi tutto diventa, per un tempo che non riesco definire ma che mi sembra lungo, un momento in cui godo tantissimo, quasi mi viene da piangere, mi emoziona e addirittura mi emoziona parlarne. Un pianto come quando mi capita di pensare al mio vissuto, ai miei genitori, e magari mi viene qualche lacrima. Uno di quei pianti che non sai esprimere né come felicità né come tristezza, ma come un momento intimo e piacevole. Quell’istante lunghissimo e piacevolissimo che mi procura i brividi, in cui ringrazio ogni cosa per aver ricevuto questo dono di fare il musicista. Il momento in cui mi ritrovo in questa posizione che non so definire è il momento in cui godo di quello che sto facendo, sono estremamente felice e il mio corpo ha delle emozioni che non riesco neanche a spiegare e vedo quello che faccio come il più grande dei doni e mi viene da ringraziare chi mi ha dato la possibilità – i miei genitori – di coltivare questo desiderio e di crederci, di approfondire.

[SR] Quello che dici dell’aspetto sciamanico non ho mai provato a raccontarlo, però mi è capitato di vederlo succedere, me ne sono accorto a posteriori. È stata la prima volta che ho disegnato dal vivo con un musicista. Ero stato invitato a Mantica dalla Raffaello Sanzio e ho chiesto se poteva essere invitato anche un musicista giapponese con cui avevo fatto un’installazione: Hitoshi Kojo. Abbiamo fatto una cosa insieme. Hitoshi suonava tanti piccoli strumenti – un ukulele, strumenti giocattolo – su un tappeto dove c’era questo bosco di oggettini; io disegnavo su un tavolino accanto a lui, non ricordo niente del suono. Ho cominciato a disegnare e a scrivere delle piccole frasi, come dei pezzi di dialogo tra me e il mio amico Daniele Nelli che era morto da cinque anni. Per essere sincero non pensavo a Daniele da un po’ di tempo. Non solo non avevo progettato di fare questa cosa, ma non era nei miei pensieri da un po’. Siamo stati fratelli. Anche se non ero completamente lucido, non ho scritto cose che non avrei voluto scrivere, c’era un pubblico, una comunità di persone. I disegni non erano come simili a quelli che avevo fatto prima, mi sono trovato davvero da un’altra parte. Quel momento non lo dimenticherò mai, perché è stato un momento fondativo per me. Mi si è presentata davanti la questione dell’essere in ascolto di quelli a cui vogliamo bene e che non ci sono più. Continuo a disegnare dal vivo con il suono perché quella volta ho sentito vibrare una corda che ha a che fare con l’atto creativo e con il disegno. Non è lontana per me dal racconto e dalla scrittura, perché raccontare è anche un atto che mi porta a quello che è stato e a un tentativo di cercare un ordine: torno lì e cerco di leggere quei frammenti, quelle immagini, cerco di interrogarli, di dargli un ordine nel corpo della scrittura per provare a comprendere. Questo produce lo stesso botto, si diventa ugualmente “tramite”. Ho sentito questa cosa in modo chiaro quando ho letto la biografia di Edison, che racconta le sue ricerche per la costruzione del fonografo. Sua moglie muore molto giovane e lui la ama, così cerca di fabbricare un attrezzo che gli renda possibile continuare ad ascoltarne la voce, sentirla, parlare con lei. Se ascoltiamo, anche adesso, le registrazioni con il fonografo su Youtube sono veramente voci di fantasmi. Apparentemente non è riuscito in quel che voleva fare, ma di fatto noi oggi possiamo ascoltare James Brown che non c’è più. Lui ci ha reso possibile tecnicamente questa consuetudine del suono, della musica, del racconto, di fare l’esperienza che l’atto creativo consente potenzialmente: quella di essere tramiti.